赤ちゃんがハイハイしない原因はなに?

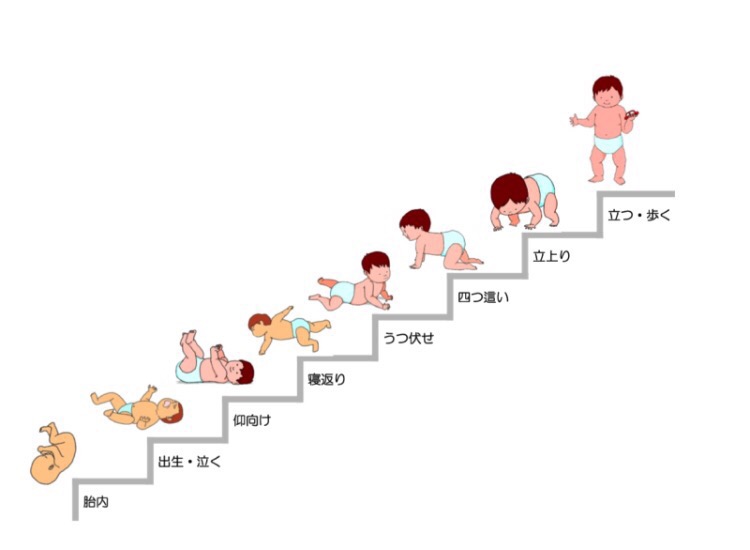

赤ちゃんがハイハイをするまでの正しい順番をご存じですか?

首すわり➝寝返り➝ずりばい➝ハイハイ➝お座り➝高ばい➝ひとり立ち➝ひとり歩きです。

母子手帳には

【寝返り→お座り→ずりばい】と書かれている為

多くのママが寝返りが出来た赤ちゃんに

お座りを教えはじめてしまいます。

母子手帳記載の「お座り」は

あくまで正常な発達が進んでいるのか

小児科医がチェックする為に書かれた項目なので

まだ腰の座らない赤ちゃんを座らせることは避けてください。

月齢が小さな赤ちゃんにお座り姿勢を保たせることは

赤ちゃんの腰に負担をかけてしまい

正しい姿勢に影響を及ぼしかねません。

では、赤ちゃんの腰は

いつ頃しっかり座るのかというと

ハイハイが出来る頃になります。

個人差がありますが7ヶ月〜10ヶ月頃に

サポートなしで上手にお座りをすることが

できるようになるのです。

ポイントは、自らお座り出来るようになる、です。

これが、腰が座った証拠になります。

ハイハイは、自分のお腹(腰)をぐっと持ち上げて

空中に浮かせながら進む動作になりますから

お腹と背中に十分な筋肉がついて

強くなってきた証でもあり

筋肉が十分につくことで

自分でお座りできるようになります。

言いかえれば

ハイハイをしながら

赤ちゃんは腰をしっかりつくります。

この基礎を踏まえた上で

赤ちゃんがハイハイしない原因を

考えていきましょう。

ハイハイしない4つの原因

1⃣ お座りしかできない赤ちゃん

自分でお座りが出来る様になるのは

8,9ヶ月頃です。

自分で体勢を変えて座る事が出来る様になる前に

大人がちょこんと座らせてあげる

習慣がついてしまうことで

◆仰向けでひとり遊びが退屈に感じやすくなり

直ぐ泣いてしまって、お座りを要求すりるようになる

↓

◆お座りはうつ伏せで過ごすよりも楽な姿勢なので

うつ伏せ姿勢を凄く嫌がるようになる

↓

◆仰向け・うつ伏せで過ごす時間が減ることで

寝返りを学ぶ学習時間が減ってしまい

寝返りをなかなかしなくなってしまう

↓

◆寝返りの回数が少ないと

ずりばいに必要な左右対称運動が不足する為

ずりばいができない

↓

◆長い時間、自分で動く事が出来ないことで

赤ちゃんなりの工夫がはじまる。

それが、お座りで進む事を覚えて、ハイハイしない

シャフリングベビー、いざり、の正体

という一連の状態を招きやすくなるのですね。

寝返りもずりばいも中々出来なくて焦ってしまうと

せめてお座りだけでも出来る様になってほしいと

お座りの練習をさせてしまいやすいのですが

お座りの先取り学習が

ハイハイをしないもっとも多い原因です。

お座りも自分で出来る訳ではないので

「ママ座らせてー」「ママ動けないよー」

と泣いて訴える事も増えていきます。

自分で動く方法が分からない赤ちゃんも

実は困っているのですね。

2⃣ ずりばいはするのにハイハイできない赤ちゃん

この場合の赤ちゃんは

高速ずりばいをする赤ちゃんがほとんどです。

ワニの様に巧みにシュルシュルと

カラダを器用にくねらせてずりばいします。

高速ずりばいする赤ちゃんの共通点が

なかなかハイハイをはじめない、です。

何故なのかは、3つポイントがあります。

高速ずりばいの移動手段で大満足しているため

ハイハイの必要性をあまり感じていない。Point⒉

高速ずりばいの赤ちゃんはひじを曲げたまま

ひじが手首と錯覚するくらい

ひじを支点にして動いているため

手首の力が弱くハイハイに移行しにくいPoint⒊

お座りよりも、ずりばいを好むため

腹筋と背筋が弱い

ハイハイする為には程よい腹筋と背筋が必要です。

しかし、高速ずりばいを好む赤ちゃんはお座りを積極的にせず

床にベターっとお腹をつけた状態でいる時間を好むため

なかなか腹筋・背筋を鍛える機会が少ないのです。

3⃣ ずり這いから直ぐにつかまり立ちをしてしまう

ハイハイをしないで、つかまり立ちしてしまう赤ちゃんは

足が突っ張りやすい傾向が見られます。

その為、「立つ」と言うよりも

「突っ張って立っている」そんな言葉が

ぴったりの赤ちゃんが多いですね。

足の突っ張りが強い為

しなやかな動きが求められるハイハイを

なかなか自力で学習しずらい状態なのです。

余りに速い時期からつかまり立ちをしてしまうと

大事な足に知らず知らず負担がかかり

X脚・O脚を招きやすくなります。

4⃣ 歩行器などの育児グッズの弊害

最近はあまり見かけなくなった歩行器ですが

まだまだ売られています。

また、歩行器に代わって

現代の育児グッズは

自立してお座りができない赤ちゃんを座らせておくグッズで溢れています。

お座りの先取りをさせてしまうグッズは

ハイハイしない原因を作り出すアイテムになりかねません。

例えば、歩行器に入った赤ちゃんは

ぶら下げられた状態の為

つま先立ちでいる時間が長くなります。

本来の正しい歩行は、足裏をしっかり床につけて踏みしめる様に歩きます。

しかし、歩行器の中では

これとは真逆の状態を体験しながら学習しています。

つま先立ちをして、足を突っ張ることで

進む感覚を覚える為

1人で歩きはじめた際もつま先歩き気味で

転びやすい、不安定な歩き出しをしがちになります。

道具を使って便利を覚えた赤ちゃんは

わざわざ大変なハイハイを自ら選ぶことを

なかなかしたがりません。

私たち大人と一緒ですね。

ハイハイしないのは発達障害? 心配なら確認して欲しい2つのこと

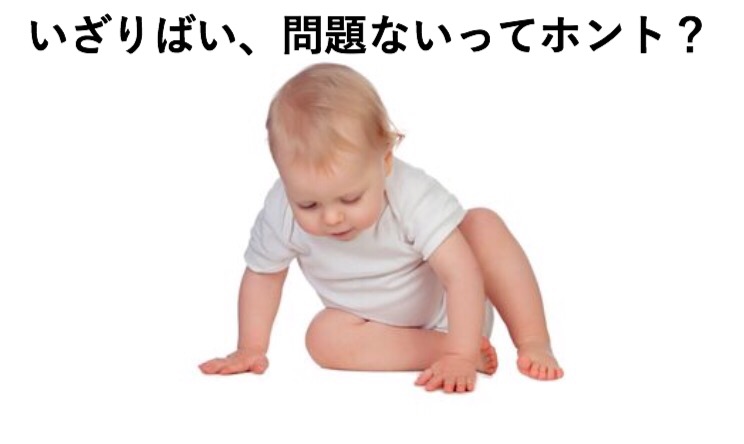

1⃣ シャフリングベビー・いざりっこ

ハイハイを始める時期(~生後10か月くらい)にハイハイではなく

お尻をついて座った姿勢のままお尻をずるずると引きずる

またはお尻をピョンピョンと浮かしながら移動する赤ちゃんのことを指します。

ネットを開くとシャフリングベビーと障害が

あたかも直結するかのようなものが見受けられますが

これは間違いです。

シャフリングベビーの特徴

・うつぶせが嫌い

・寝返りをしたがらない

・抱きかかえて床に足をつけさせようとしても足をつっぱらない

・腰座りや首座りには遅れは見られない

・歩きはじめが平均的なこどもより少し遅くなる(18カ月~24カ月)傾向がある

・言葉がではじめるのが遅い

※個人差がありあくまでその傾向が高いということで100%そうなるとは限りません。

シャフリングベビーの原因は?

シャフリングベビーの関節は

平均的な赤ちゃんの関節よりも

柔らかく柔軟性があると言われています。

シャフリングベビーかもという不安を感じたら

オススメしたいのが

「いざって進める!」という事を

赤ちゃん自身が発見してしまう前に

寝返りとずり這いを獲得できるように促すことです。

ここに尽きます。

いざって進めるという事実を知ってしまうと

どうしてもずり這いするよりもいざる方が楽なので…

必要な場所だけずり這いして

あとはいざるようになります。

赤ちゃんって、賢いんです。

シャフリングベビーは防げるものだと

私は捉えています。

いざる赤ちゃんもとっても困っています。

移動したい気持ちはどんどん育まれていく中

寝返りやずり這いをどうしたら出来るのか

分からないで長期間過ごし続けているのですから。

お座りしか出来ない状態で

赤ちゃんが必死に見出した移動手段なのです。

そんな赤ちゃんには丁寧なハイハイの仕方を

教えていきましょう。

お医者さんに「シャフリングベビーです」と言われて

そうか、ハイハイ出来ないんだと思ってしまうのは

あまりにも勿体無いです。

ハイハイには沢山のメリットがあるからです。

(もちろん、しなくても成長はしていけますが)

ただ、長年、発達相談を受けてきて

ご両親のどちらかが

シャフリングベビーだったと言う方々にも

お会いしてきて

多かれ少なかれ、不便を感じてきた声を聞いてきました。

だからこそ、わが子にはハイハイしてもらいたい

そう願って相談に来られる方がいることを

知っておいて頂きたいと思います。

実は、我が家の長女もシャフリングベビーではないかと

小児科医に言われた事がありまして

どんなに遅くても2歳過ぎには歩くよって言われて

結局歩いたのは3歳すぎだったという過去があります。

シャフリングベビーじゃないじゃん!って

当時、非常に困惑しましたが

いざりっこかもと言われたときに

私自身はハイハイできない子というフィルターを通さずに

ずり這いも出来るし

ハイハイも出来る力があると

未来に向かったフィルターを通して見ていってあげよう

そう決意して子育てしてきました。

「いざりがダメ」じゃなくて

「いざってもいい」けど

「ハイハイも楽しいよね」って

そんな心でぜひ接していってくださいね。

2⃣ 低緊張

低緊張と言われても、多くのの赤ちゃんは2歳までに歩き始め

その後の発達は徐々に追いつきます。

ですが、シャフリングベビーの中には

ごくまれに発達障害や神経系の疾患が

シャフリングする原因となっているケースがあり

長女もそのひとりでした。

低緊張のためシャフリングをしていると

推測される赤ちゃんは

日々の運動遊びでも改善できることが沢山あります。

療育にかかるほどでもない、そんな状態の赤ちゃんに

ママが家庭で取り組める促しをお伝えしていきますね。

ハイハイしないと赤ちゃんが病気になる?

1⃣ ハイハイしないと健康に影響がある?

ハイハイと健康が直接的に関係するのではなくて

ハイハイしないことにより

【疲れやすい】

【正しい姿勢保持が困難】

などの影響を受けやすく

結果、健康に影響を及ぼすことに

繋がりかねないという要因があると捉えてください。

歩いたり遊んでいる時に転んだだけで

複雑骨折や顔面に大けがをする子どもたちの事例が

テレビや雑誌などで放送されりしもています。

ハイハイを十分に経験することで

腕力の発達や手足と目・首の連動運動が向上しるため

ハイハイしなくても直ちに影響はない様に見えるだけで

ハイハイしなかったが為に起きた不具合と気づいていない事も

沢山あります。

「絶対大丈夫」は無いのです。

2⃣ ハイハイしないと転びやすくなる?

上記で述べた事例と重なりますが

大事な部分ですので書いていきますね。

「ハイハイしなくても、ちゃんと手をついて転べますから大丈夫ですよ」

「ハイハイしなくても、他の発達は正常なら問題ありません」

など、ハイハイしなくても大丈夫な言い訳探しをしていませんか?

ハイハイしなくても

手はつけるお子さんもいますし

とっさの反射が鈍くて顔面から転んでしまう子もいます。

また、手はつけても腕力が弱くて顔面を打つ怪我も

多く見られます。

ハイハイしなくても、正常な発達をする子もいますし

ハイハイしなくて、発達がどんどん遅れていく子もいるんです。

うちの子が、どちらに振り分けられるのかなんて

成長しないと分からないですから

ハイハイしなくても良い言い訳を探すより

ハイハイ出来る為の工夫材料を探して

どんな赤ちゃんにもハイハイ運動を獲得して

欲しいと思います。

3⃣ ハイハイしないと握力が弱くなる?

ハイハイは、自分の体重を片腕で

交互に支えながら進みます。

その過程で、ハイハイしなかった子よりも

ハイハイをした子の方が

腕力がつくことは想像しやすいと思います。

腕力と同時に、手のひらを広げ

床をしっかり踏みしめながら進むので

指の力もついてきます。

ハイハイしなかった赤ちゃんと

ハイハイした赤ちゃんでは

明らかに腕力・握力の差があります。

今まで沢山の相談を受けてきた中で

ご両親がハイハイしなかったという方々にも

沢山お会いしてきました。

そんなみなさんの共通点は

・鉄棒が苦手だった

・逆立ちが苦手だった

・腕立て伏せが苦手だった

・背筋が弱い

・重いものを長時間持てない、などでした。

私も当てはまる、と感じた方は

・ご自身がハイハイしたかどうか?

・期間が短くなかったかどうか?

確認してみるのも良いですね。

4⃣ ハイハイしないとバランス感覚が弱くなる?

お腹をべったりと床につけたずりばいから

ハイハイへ移行する途中の赤ちゃんは

一生懸命にバランスを取りながら

ハイハイ姿勢を保つ練習を繰り返します。

自分の手のひらと膝だけで

バランスを保ち腰を浮かせる動作は

大人が想像する以上にバランス感覚を必要とします。

ということは、ハイハイする為に

バランス感覚が養われるのは当然ということなのです。

ハイハイを飛ばして

つかまり立ち、ひとり歩きを始めた赤ちゃんは

いきなり難易度の高い作業を強いられるわけですから

転倒も増す傾向が見られます。

赤ちゃんのハイハイに効果的な練習方法はコレ!

1⃣ お座りしかできない赤ちゃんにはコレ!

首すわり→寝返り→ずりばい→ハイハイ→お座り

という正しい発達の順序を守らずに

先にお座りを覚えてしまったが為に

ずりばい・ハイハイできない状態と言えます。

その為、先ずは、飛ばしてきてしまった

寝返りをしっかり反復させることと

ずりばいを促す為に

うつ伏せで遊ぶ時間を増やすことが大切です。

2⃣ 高速ずりばいを得意とする赤ちゃんにはコレ!

またいで座るです。

自分の両足を床にしっかりつけ踏ん張り

上半身を腹筋・背筋を使い支え

座る姿勢を保持してもらいます。

床にもどる時は、ある程度の高さがあるために

ひじから着地するのが難しく

しっかり両手を開いて手のひらを使い

床へ移動することも促せ

手首に適度な刺激を与えることにもなります。

かがんで落としたおもちゃを拾うことで

腹筋・背筋を程よく刺激することにも繋がります。

3⃣ ずりばいもハイハイもできない、お座りも不安定な赤ちゃん

検診にて,今すぐに療育が必要と判断が

下るか下らないか微妙なラインにある場合が多く

経過観察の赤ちゃんも多いです。

でも、ママにとって経過観察ほど歯がゆいものはありません。

何かわが子の為になることをしてあげたいのに

何をどんな風に具体的にしてあげたら良いのか分からずに

1人で悩みを抱えてしまっているママがいましたら

早期療育という観点にて

家庭でママができる促し方法を学ぶ事ができる方法を

個別セッションにてお伝えしていますので

必要な方はご利用ください。

https://www.agentmail.jp/form/pg/6937/2/

年齢が小さければ小さなほど脳の成長の振り幅は大きく

可能性は無限に広がっています。

5⃣ シャフリングしてしまう赤ちゃんにはコレ!

Point① 腕の力を鍛えよう!

うつ伏せ状態の赤ちゃんの胸と床の間に

小さいクッションやタオルなどをはさみます。

そうすることで赤ちゃんは首をあげ

両腕をつくような姿勢(ハイハイの時の上半身の体制)

になることができます。

ママやパパが仰向けに寝そべり

お腹の上で赤ちゃんをうつ伏せにしましょう。

Point② 腹筋・背筋を鍛えよう

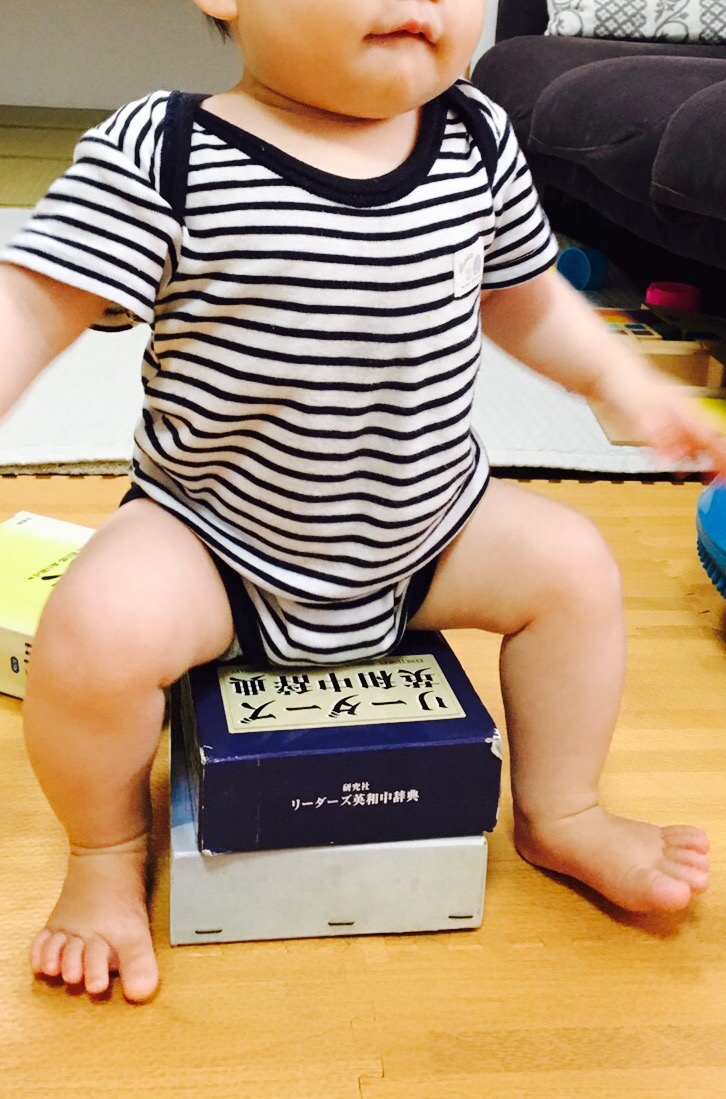

やはり、ここでも、またいで座る取り組みがオススメです。

Point③ 足裏を鍛えよう!

いらなくなった空き箱や雑誌で背もたれのない、腰掛けたりまたいだりできる台を用意します。

そうする事で赤ちゃんは一生懸命足裏を使うようになり、歩き始めが遅いと言われる事に対して、歩行を視野に入れて足裏をしっかり床につけて踏ん張る練習を兼ねる事が可能です。

ハイハイをさせたい、教えたいときの相談窓口

誰に相談しても納得のいく答えが得られずに

ひとり悩んでいるあなたの力になりたい。

それは、9年前の私が

正にあなたのようだったから。

私の娘(長女)の首が座るのが少し遅く生後4ヶ月。

それから2ヶ月程、全く自分では

動けなかった姿を見ていて(寝返りしない)

ただただ不安な毎日を過ごしていました。

母子手帳には寝返りの次はお座りと書いてある。

寝返りが出来ないなら

せめて検診までにお座りが出来たらいいんしゃないか

そんな気持ちで始めたお座り練習。

そして、長女は、あっさり

お座りは覚えられました。

が、しかし

今度は、お座りから動けないという

新たな悩みが生まれました。

座らせたら座りっぱなし

寝かせたらひたすら仰向けで過ごす

そんな長女に、自分で動く

楽しさを味わってもらいたい

その気持ち一心で

うつ伏せ時間を増やそうと試みていくのですが

数分と持たずに泣き始め

ずりばいの練習にもならない,そんな状態でした。

生後10ヶ月になり

何とか寝返りをマスターするものの

回数はかなり少なく

コロコロ寝返るなんて夢のまた夢。

周りでは、歩き始める子も出てきているのに

うちの子は、ほとんど自力で動くことが出来ない.

うちの子,これから一体どうなってしまうのだろう

その不安を,小児科医、保健師、助産師に相談しましたが

「個性です」

「シャフリングベビーかもしれませんね、時期にいざりはじめるでしょう」

「ハイハイしないで急に立つ子も居ますから」

「もう少し様子を見ないと分かりません」

こんな風な言葉ばかりが返ってきて

一向に解決策は見つかりませんでした。

結果、長女は、原因不明の発達遅滞と言われ

ハイハイを始めたのが2歳過ぎてから

歩きはじめたのは3歳過ぎてからでした。

生後10ヶ月、ほとんど何も

自力で出来ないわが子に

どうやったら寝返りが出来るようになるのか?

どうやったらずりばい出来るようになるのか?

どうやったらハイハイ出来るようになるのか?

どうやったら歩けるようになるのか?

情報を探しまくる日々を送りました。

一生自力で歩ける様になるかは分からないと言われた長女に

自力で歩ける事を目標とする為に

とにかくハイハイをさせる事を

一生懸命取り組みました。

結果、長女は、原因不明の発達遅滞と言われながら

ハイハイを2歳過ぎてから始め

3歳過ぎにひとりで歩き始めたのです。

私が、長女のカラダと向き合い学んできたこと

それを土台に次女を育て

さらには赤ちゃん教室を開き

赤ちゃんの成長・発達トラブルの相談・サポートを7年行い

述べ700組以上の母子と取り組んできた内容を

必要としている方へ届けたい

その想いで発達ベビースクールを

運営し続けています。

赤ちゃんのハイハイできるカラダづくりを

サポートする為の具体的で実践的な

アドバイスを個人セッションにて

お渡しいたします。

今すぐ相談したい方

今すぐ実践していきたい方は

こちらのフォームよりお申し込みください。

https://www.agentmail.jp/form/pg/6937/2/